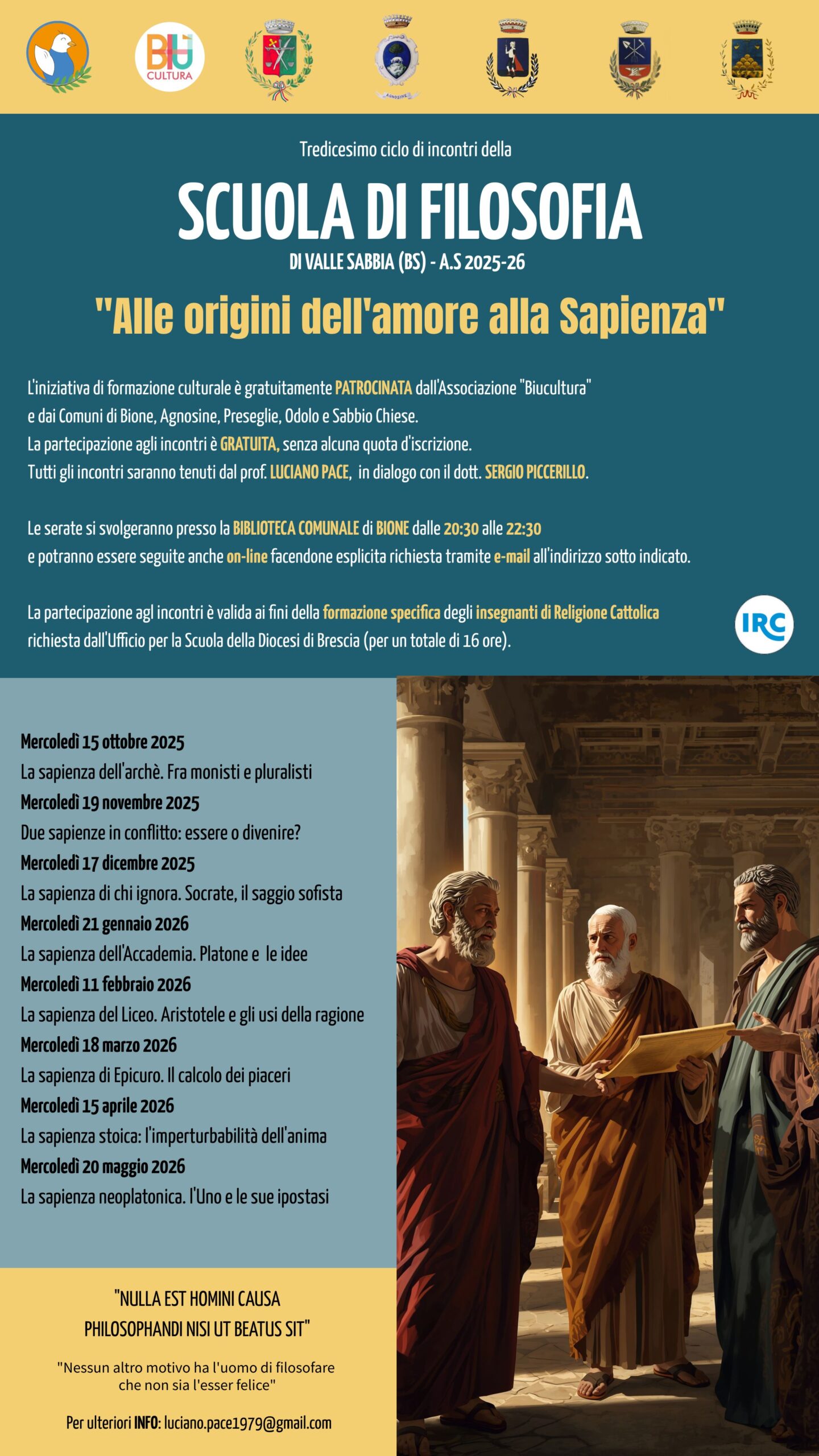

Alle origini dell’amore alla Sapienza

Di Luciano Pace

Il 15 ottobre prossimo ripartirà la Scuola di Filosofia della “Conca d’oro”. Sarà l’inizio del suo tredicesimo anno di vita. Come al termine della preadolscenza, mentre si avviano i primi passi verso la maturità, si ritorna a pensare alle proprie origini, per riconsiderare il percorso svolto e avviarsi verso il futuro con le certezze pian piano maturate. Con questo spirito, si è pensato di riproporre un ciclo di serate di ordine storico, alla riscoperta delle origini del filosofare.

La “Filosofia“, cioè “L’amore alla Sapienza“, nasce fra il VI e il V secolo a.C in Grecia, grazie ad alcuni pensatori che cominciano ad esercitarla. Ma come è possibile? Questo significa, forse, che prima di quel periodo noi esseri umani non abbiamo mai manifestato amore verso la conoscenza secondo verità? Ovviamente, no. Se si considera che il desiderio del sapere è connaturato ad ogni essere umano, ogni civiltà di ogni tempo ha coltivato l’amore verso la verità. Tuttavia, in quel periodo storico e in quella Grecia è successo qualcosa di nuovo. Alcuni saggi hanno cominciato a pensare che la Sapienza vada amata esercitando raziocinio e non affidandosi ai miti, leggende, religioni.

Inoltre, siccome la capacità di riflettere umana è limitata e la Sapienza in sé stessa è possesso solo degli déi immortali, la Filosofia si esprimerà in una ricerca di conoscenza non mai conclusa e condotta tenendo conto di quanti hanno espresso ed esprimono il medesimo amore. Di che tipo di amore si tratta? Non è certo il dio Eros che anima la Filosofia. Egli è colui che la ragione la fa perdere, infatuando i cuori per poi riempirli di gelosia e bisogno di possesso. La Sapienza, invece, è pubblica: appartiene ad ogni essere umano che intenda incontrarla. Nessuno di chi l’ha conosciuta davvero almeno un poco, pretende di tenerla solo per sé.

L’amore alla verità è simile all’amicizia, cioè appunto alla “Filia” (come la chiamavano i Greci): un amore esclusivo ma non escludente, personale ma mai elitario, conosciuto realmente, ma mai in maniera definitiva. In questo senso, ogni filosofo è amico della Sapienza e di chiunque altro suo simile la ricerchi con cuore aperto, sincero e pacifico. Questa dimensione pubblica della Filosofia si è mostrata fin dall’inizio con la nascita di scuole di pensiero: la scuola dei milesi, quella pitagorica, quella di Elea, degli atomisti; e poi la sofistica, l’Accademia platonica, il Liceo aristotelico, il Giardino epicureo, la Stoà. Come a dire: chi filosofa non può mai essere un lupo solitario, nemmeno quando si trova a riflettere mentre scrive per suo conto.

Per questi motivi, il percorso della nostra scuola di quest’anno è pensato come un viaggio ideale dentro queste antiche scuole, per considerare in che modo hanno pensato quella Sapienza di cui si sentivano amici. L’obiettivo non sarà quello di illustrare in dettaglio il pensiero di ogni singolo filosofo dell’antichità greca. Questo non è possibile in otto serate. Si cercherà piuttosto di adottare una visuale prospettica, in modo da porre in risalto i diversi angoli di visuale con cui la Sapienza è stata riflessivamente interpretata da queste diverse scuole di pensiero e di vita, ciascuna delle quali ha colto uno o più aspetti della multiforme verità a cui la ragione umana aspira.

Qui sotto la locandina degli incontri.